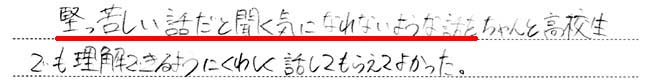

高校生との対話(高校生からもらった「授業アンケート」への私の感想)

11月26日(土)

私は基本的にすべての授業・講演でアンケートをとっている。

文部科学省に提出するためだ。

仕事を終え、届けられたアンケートの封筒を破る。

緊張の一瞬だ。

多くのうれしい声に励まされるとともに

時折混じる厳しいコメントに傷つく。

喜怒哀楽に振り回されながらも読む。

ここではそうした中からいくつか紹介し、さらに私のコメントを加えてみたい。

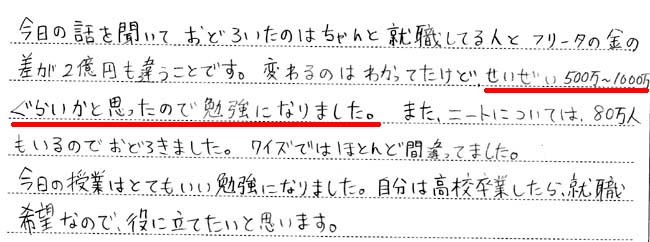

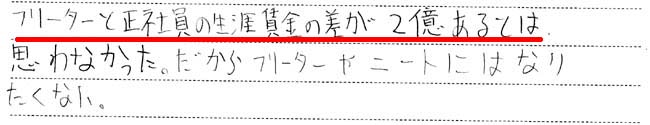

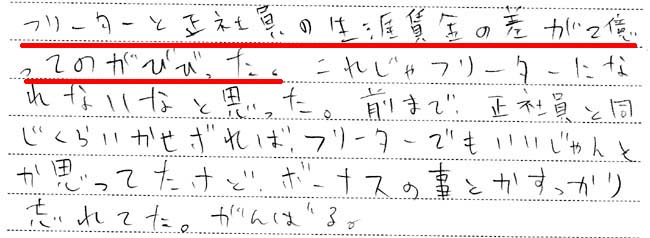

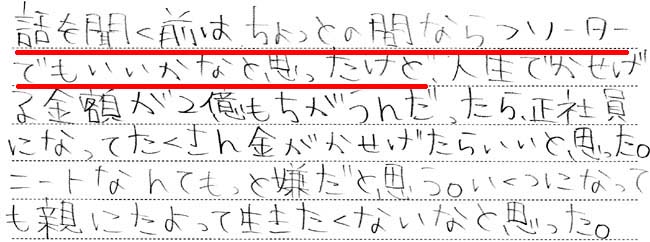

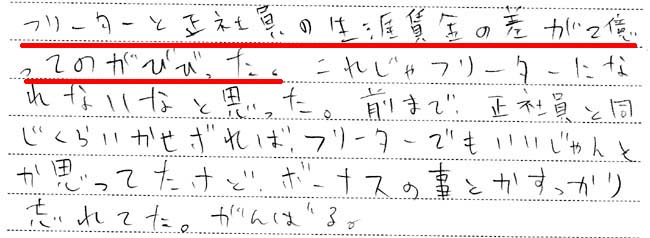

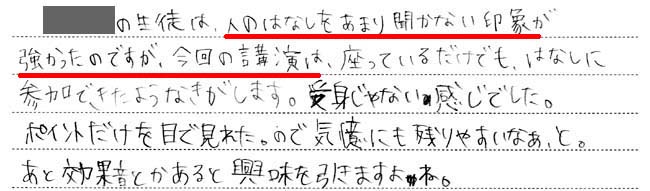

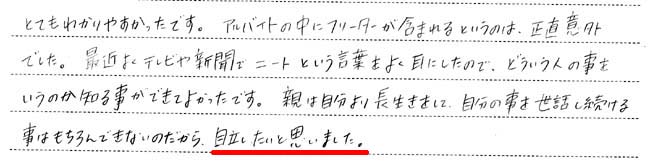

| 「お金の差に驚いた」 | |

| 1 |  |

| 2 |  |

| 3 |  |

| 4 |  |

| 5 |  |

| 6 |  |

| 7 |  |

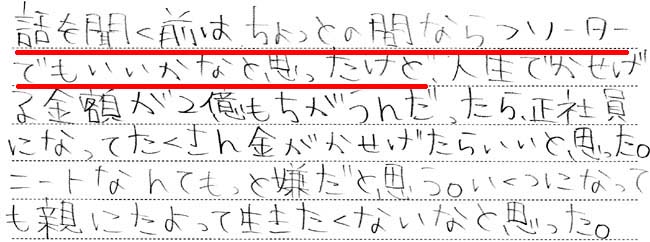

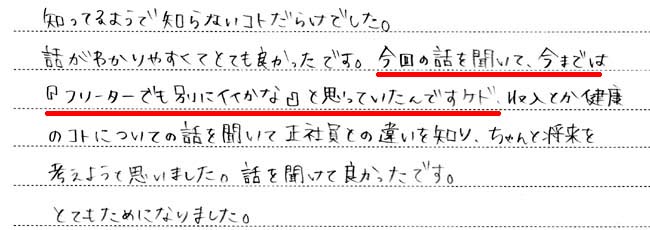

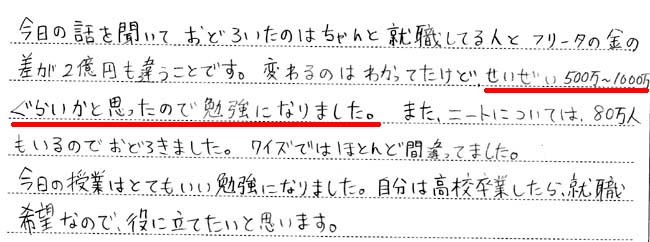

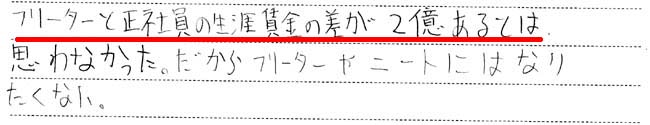

いろいろ批判もあるが、お金の話は重要である。

正社員かフリーターか。

高校生は比較級で考えている。

「正社員よりもフリーターの方が気楽かな。お金もそれほど違わないだろうし…」

そこに生涯賃金の差が「2億円」という情報が入ると、サプライズがある。

極論かもしれないが、(私自身も含めて)人間の行動原理というものはそれほど崇高なものではない。

案外、単純な損得勘定だったりする。

ある高校生との会話がヒントだった。

「先輩でフリーターやってる人がいるんだけど、月に40万かせいだって言ってたよ!」

だから僕もフリーターでいいや、ということだった。

いいや、ちょっと待て待て!

確かに月に40万かせいだことは事実かもしれない。

しかしどうもその金額だけが一人歩きしている。

40万円をかせぎだしたそのフリーターの誇らしげな声とともに。

月に40万円かせぐために

彼がどれだけの仕事をしたのか?

どれだけの時間を費やしたのか?

翌月はいくらかせいだのか?

そうしたことは語られない。

40万円とは瞬間最大風速なのだ。

「そんなにかせげるなら、自由があるフリーターが断然お得だ!」

というようになってしまう。

あるいは新入社員とフリーターの年収の差はだいたい200万円くらいとも言われている。

そしてこの数字は結構マスコミが取り上げていた。

「200万円くらいの差なら、会社に縛られる正社員よりも…」

と考えても不思議ではない。

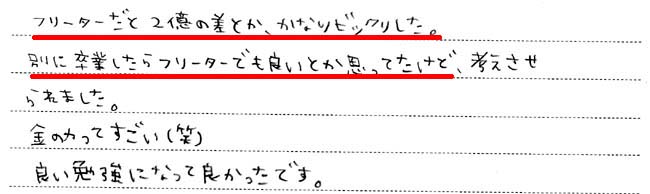

秤にかけて考えているのだ

秤にかけて考えているのだ

それでもなお、フリーターでいいというのであれば、それは個人の問題だ。

ただ必要な情報は与えておかないといけない。

その上で「でもフリーターでもいい」というのであれば、そこに話し合いの余地も生まれるだろう。

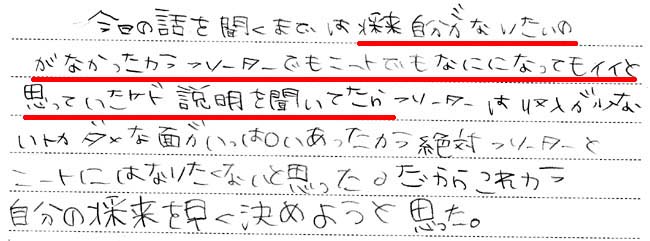

また「4」の高校生のように、「将来自分がなりたいものがないので」フリーターでもしながら…

という生徒も多い。

フリーターについては、そうした消極的理由で「なってしまう」ケースが結構あるのではないだろうか。

だから「2億円」という数字に少し驚いてもらって、

働くことについて考えてもらいたいのだ。

そうしたところからスタートしてもいいと思う。

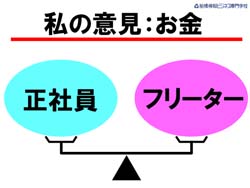

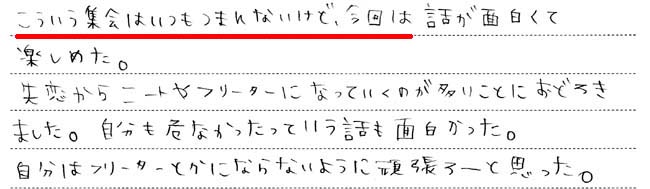

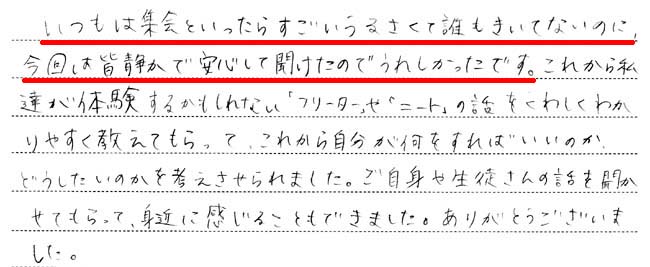

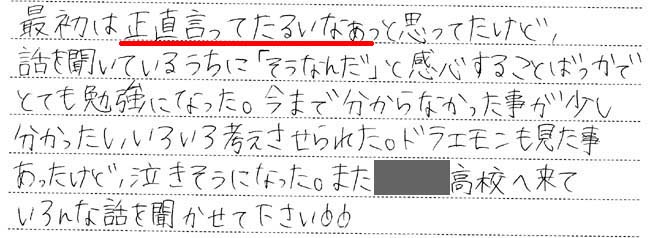

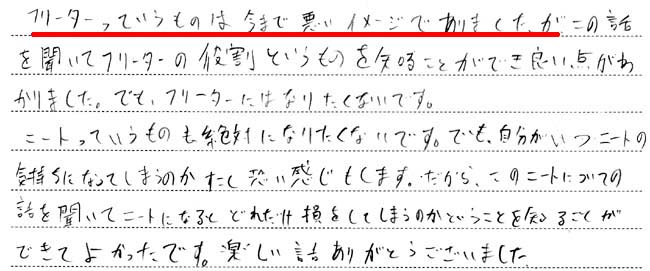

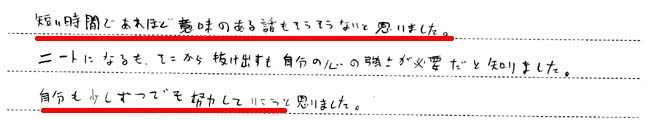

| いつも「騒がしい」講演が静かだった | |

| 1 |  |

| 2 |  |

| 3 |  |

| 4 |  |

| 5 |  |

| 6 |  |

| 7 |  |

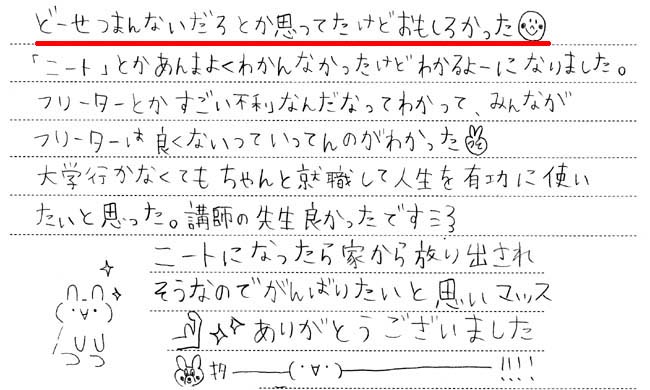

私は大学を卒業してから約20年間、

営業や広報の仕事を通じてプレゼンテーションをし続けてきた。

その対象は中学1年生から大人まで幅広い。

その中でもっとも難しいのが、高校生だ。

私は今でも、高校生相手の講演の前には、ある種の恐怖を感じる。

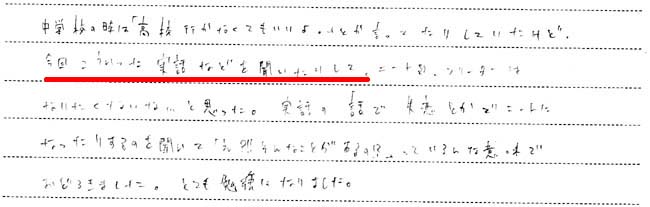

上の感想でもわかるように、高校生はつまらない講演に飽き飽きしているのだ。

年齢的にも反抗期。

そうした心を表に出してくる。

演者は、つねにそうした高校生の心理を忘れてはならないだろう。

実は私は10年前、高校生の前で立ち往生した。

目の前で体育館が崩壊していく。

高校生の騒ぎが収まらないのだ。

(恥ずかしながら、最近も久しぶりに1件、経験してしまったが)

いまやテレビの時代を通り越してインターネットの時代である。

演者のライバルは「30秒のテレビCM」から「秒殺のクリック」へ変わってきている。

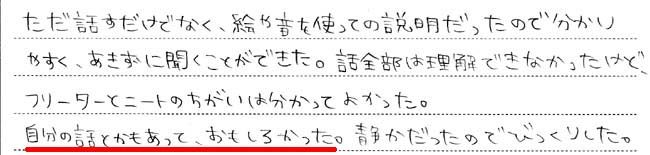

マルチメディアを意識せざるを得ないのだ。

「何を」伝えるか、の前に

「いかに」伝えるかが重要になっている。

どんなに重要な話題を提供しても

全く聞いてくれなかったら、それこそ話にならない。

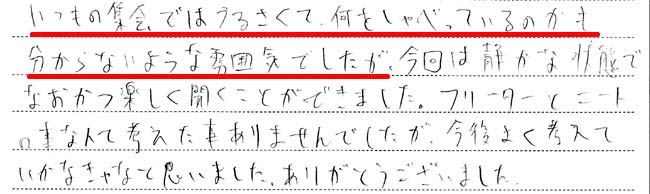

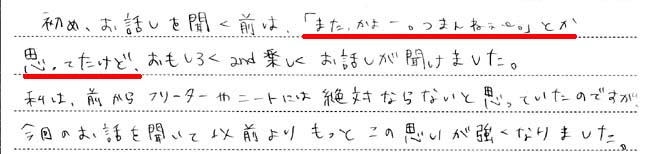

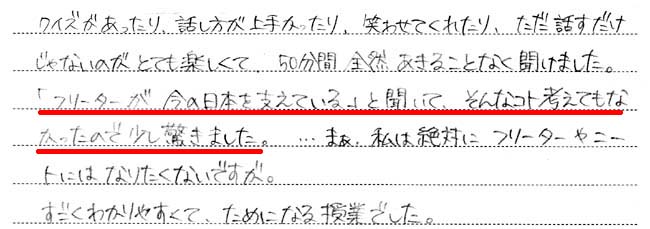

| 「つまらない」というキーワードの多さ! | |

| 1 |  |

| 2 |  |

| 3 |  |

| 4 |  |

| 5 |  |

| 6 |  |

| 7 |  |

| 8 |  |

「つまらない」のオンパレードだ!

こうした高校生相手に、もし最初の「つかみ」を失敗していたら…

考えるだけで恐ろしい。

だからこそ私は、「理性」よりも「情動」に訴える。

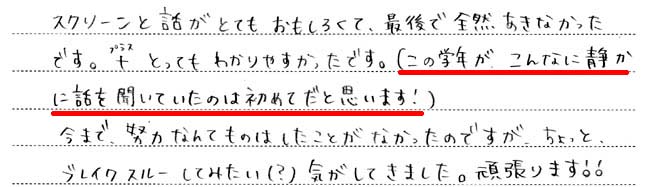

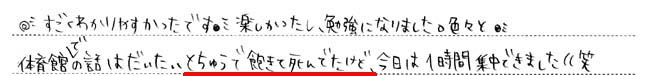

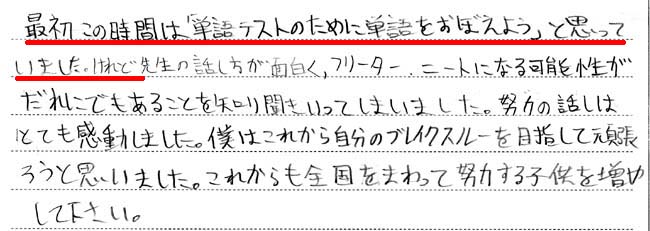

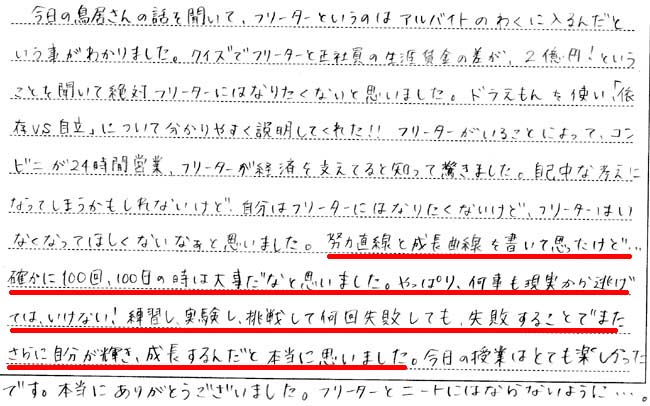

| 「情動」に訴えると… | |

| 1 |  |

| 2 |  |

| 3 |  |

| 4 |  |

| 5 |  |

| 6 |  |

| 7 |  |

| 8 |  |

| 9 |  |

| 10 |  |

| 11 |  |

| 12 |  |

私は敢えて自分の恥を晒すことにしている。

大学時代の失恋の経験。

仲間からくらったつるし上げ。

あの思い出は長く心の傷であった。

その傷が深いゆえに、映画のように細部まで描写できる。

忘れられなかったからだ。

寝床に入ってひとりになると、そのシーンが浮かんでくる、嫌でも!

だから語り部のように描写ができるのだ。

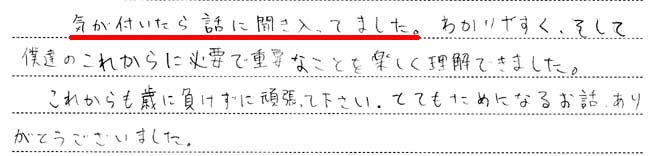

この話をしている間は、どんな騒がしい高校でも、水を打ったようになる。

「理性」ではなく「情動」に触れるとはこのことをいうのだろう。

これは最高のコンテンツである。

私をつるし上げてくれたゼミのリーダーよ、ありがとう!

それはともかく…

最後の「12」の高校生が書いてくれたように

「身近なできごとから…」というキーワードが重要なのだ。

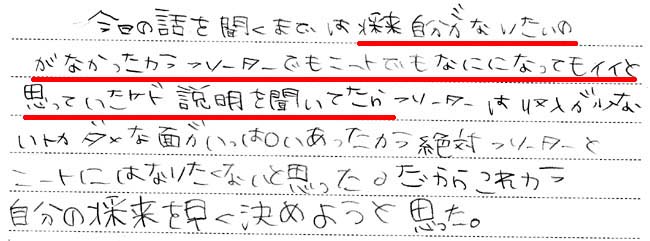

多くの高校生は、フリーター・ニートについて無関心、無関係、他人事と思っている。

そして気がついたら…ということになる。

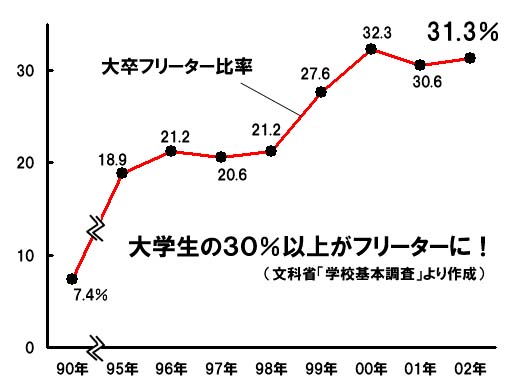

大卒フリーターは実に全体の30%以上にもなる。

高校時代にしっかりと情報を伝えておかないと

大学では自分が求めない限り放任である。

気がついたらフリーターだ。

(もっとも最近の大学は努力しているところも増えているらしいが)

理詰めで話して、「頭」で理解できてもそれは忘れてしまう。

しかし「情」を動かして体の奥深くに刻み込めば…

私はそれを期待している。

それには私自身が身を晒さなければならない。

腹の底から話さねばならない。

生徒たちは教師の失敗談に飢えている。

少なくとも私にはそう感じられるのだが…。

また「8」の高校生が書いてくれたように、「声の力」である。

これはどうしたことであろう。

「 」

かっこ書きの威力。

話に、「 」がついた途端、聴衆の目の前には「 」の数だけ人が現れるのだ。

落語を見ればいい。

だからプレゼンテーターとしては、

いかにこの「 」の会話を盛り込めるか工夫をすべきであろう。

講演が急に、生き生きとしてくるから不思議だ。

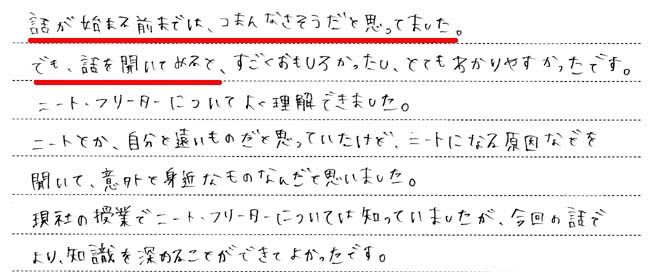

そして私は、あえて次のような感想が出る話も入れている。

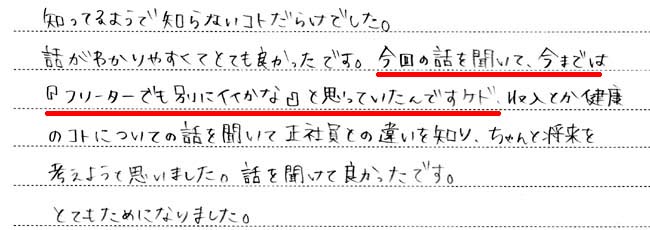

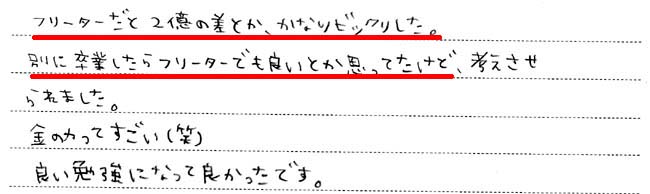

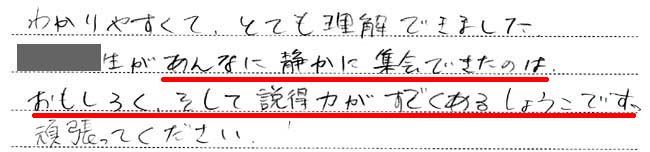

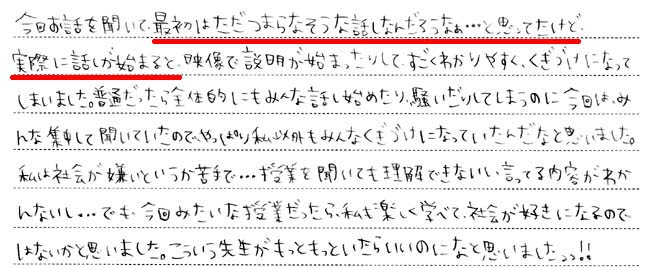

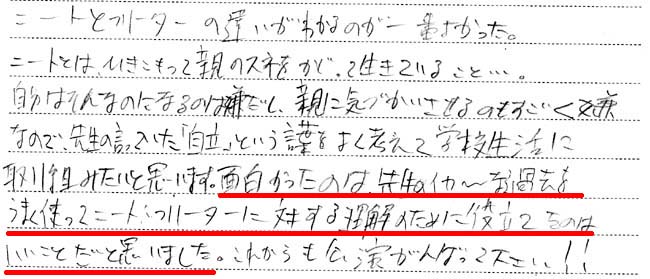

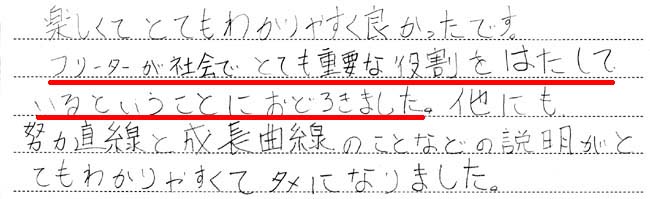

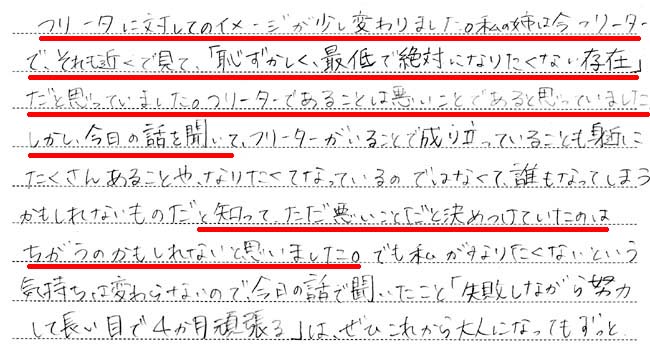

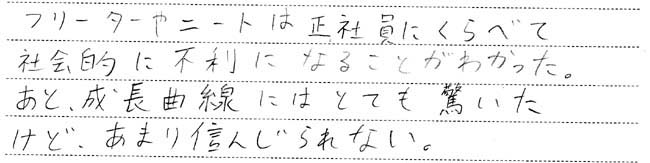

| 「フリーターというものは悪いと思っていたけど…」 | |

| 1 |  |

| 2 |  |

| 3 |  |

| 4 |  |

| 5 |  |

私はフリーターは全くダメとは言っていない。

「知らないって恐ろしいね」ということを伝えているだけだ。

そして、フリーターが日本経済を支えていることもまた事実なのである。

そうしたことを話すと上のような感想が出る。

これはこれでいいと思う。

ただ「だからフリーターでもいい」という感想が出てしまったら

それは私の失敗である。

情報操作はいけない。

しかし、彼らのハートに訴えるべきことは訴える。

そして最後。

「努力について」。

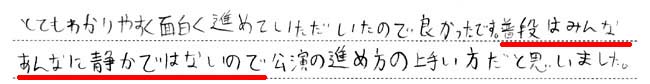

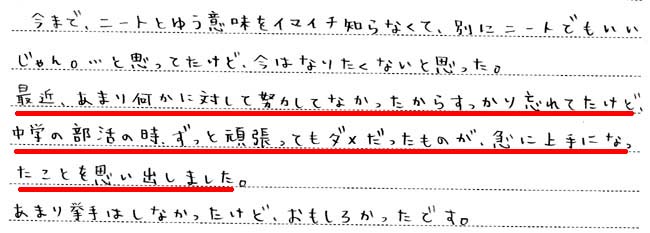

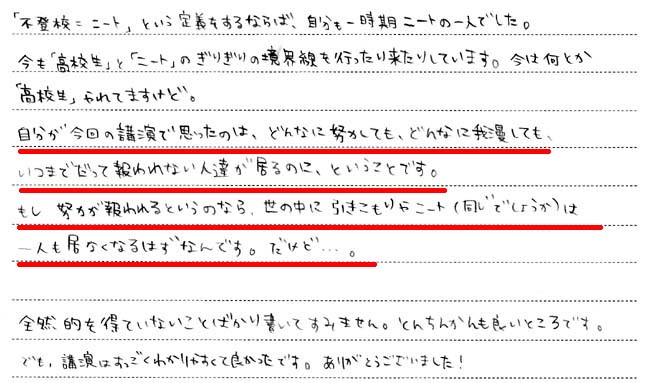

| 「努力してみようと…」 | |

| 1 |  |

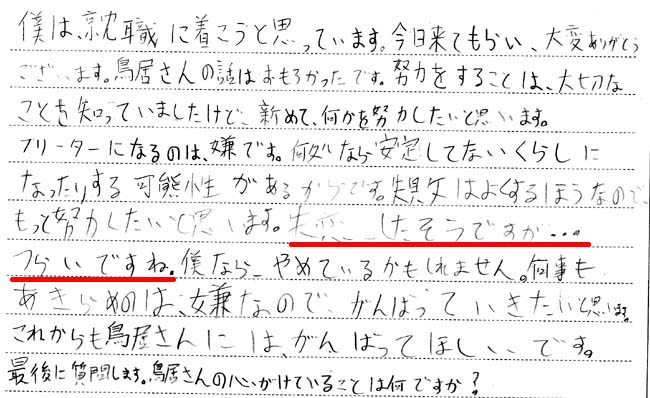

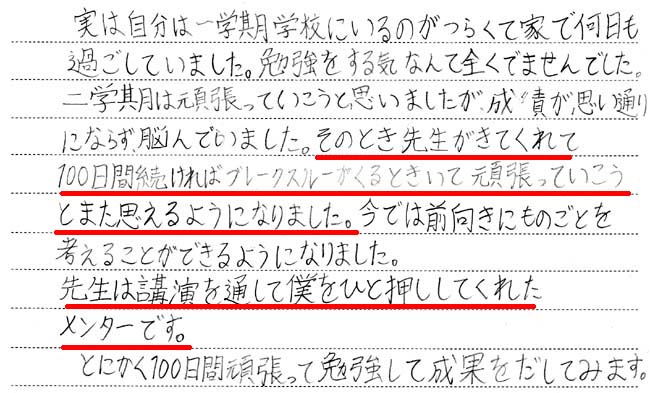

文章には2通りあるという。 1.情報を伝える文章 2.感情を伝える文章 上の感想を書いてくれた高校生は、確実に、私に「感情」を伝えようとしている。 私は嬉しかった。 「自己啓発」というすばらしいコンテンツを 大人は、ビジネスマンは、独り占めにしている。 お父さんたちはセミナーなどに出席して大いに啓発されている。 そうしたコンテンツは子どもにも必要だ。 子どもだって大冒険をしている。 「新しいクラスになじめるだろうか?」 「仲間はできるだろうか?」 「いじめられないだろうか?」 「新しい先生はやさしいだろうか?嫌われないだろうか?」 「勉強についてゆけるだろうか?」 「この苦労はいつまで続くのだろうか?」 実は私自身が学校が大嫌いだった。 肥満児だったのでいじめの標的にもなった。 運動会の前日には天を呪い、雨乞いをしたのものだ。 だから学校生活の不快感は、私の身に染み込んでいる。 子どもの世界は残酷だ。 だからこそ強く生きて欲しいのだ。 決して投げ出してはいけない。 精神的につらいことがあったら、身近な大人にSOSを送る勇気を持つ。 そんなマインドで私は講演をしている。 |

|

| 2 |  |

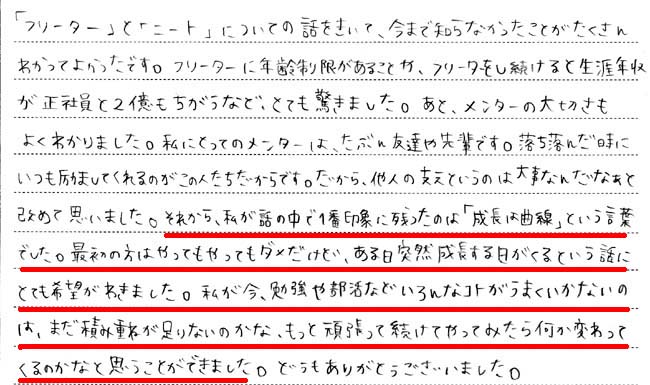

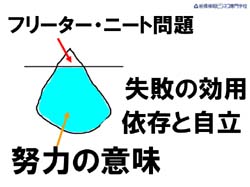

部活動は救いだ。 勉強では学べない「達成感」を得ることも可能だ。 上の高校生は「とても希望がわきました」と書いてくれた。 きれいな表現だ、「希望がわく」。 私にとって、「フリーター・ニート問題」はきっかけに過ぎない。 この問題はホットな話題なのでみなが関心を持ってくれる。 そこを切り口として私は、 努力の意味 依存と自立 失敗の効用 を説いているのだ。  あのタイタニック号も氷山の突き出た部分にぶつかったわけではない。 水面下の巨大な部分こそ重要なのだ。 |

|

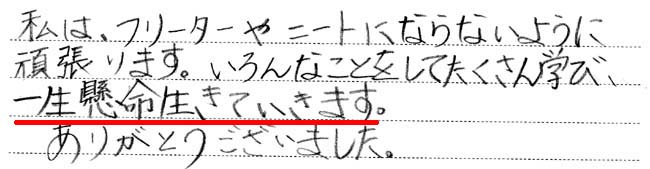

| 3 |  |

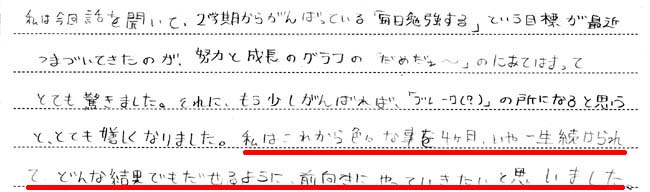

若者が前を向かずに、一体、どこを向けばいいのだろう。 多くの若者がいう。 「希望がない」 「夢がわからない」 「夢が見つからない」 「何がしたいかもはっきりしない」 私はそうした声に接し頭を抱えた。 しかしある高校生の感想文を読んで、はっとした。 「…何をしたらいいか迷うけど、それよりもまず、努力が続かなくて…」 ひょっとしたら… 多くの高校生は「夢」「希望」「願望」という抽象的なことに迷っているようで 実は現実問題として、 「具体的な日々の努力が続かない」ということが問題の核心ではないか、 と思ったのだ。 そこで私は「100」という数字を1つの目安にしてもらったのだ。 (成長曲線については、向山洋一著『教師修業十年』明治図書に詳しい) 人間はどうしてこうも考えすぎるのだろう。 私は高校時代に読んだ小林秀雄の言葉が今でも忘れられない。 「美しい花がある。花の美しさはない」 「美しさ」という抽象概念をいかに説明するかで人間の頭はパンク状態だ。 議論が議論を呼ぶ。 そうしているうちに、肝心の、 目の前で咲いている「美しい花」という実存を見失っている。 行動こそが真実なのだ。 一歩前進すれば風景もその分違って見える。 わき道の存在に気づくかもしれない。 誰かにぶつかるかもしれない。 もちろん人生は苦難のほうが多い。 しかしそれはメッセージであったりする。 「おまえの力をバージョンアップするのだ」 というメッセージ。 ロールプレーングゲームがこれほど人気があるのは 自らを主人公にしてパワーアップしたい願望の表れだろう。 潜在的に、みんな冒険がしたい。 チャレンジしたい。 地理的にか、精神的に。 でも、怖い。 だから踏み出せない。 でも踏み出さない限り、バージョンアップしない。 ギフトは得られない。 |

|

| 4 |  |

あきらめないで欲しい、と切に願う。 確かに成功した人たちは「能力」が高いのだろう。 でも私が強調しているのは、もうひとつのポイントである「性格」。 素直な性格 チャレンジする性格 もう1回やってみようという性格 これを私は若い人に伝えたいのだ。 いやいや、私だってまだ40だ。 若造である。 だから私自身がチャレンジしている。 高校生に講演しながら、実はその内容は自分自身に向けられている。 そう、私は何よりも自分のために講演をしているのだ。 私が生きるために。 |

|

| 5 |  |

1ヶ月と4ヶ月の差は大きい。 カレンダーを広げて、きちんとチェックして日にちを数えて欲しい。 そうした具体的な行動が必要なのだ。 |

|

| 6 |  |

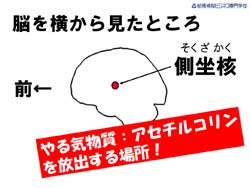

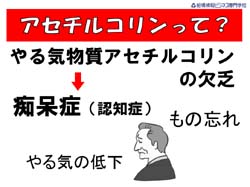

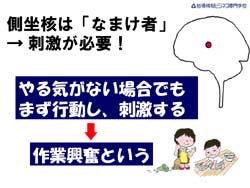

「少し」がんばろうかな、でいい。 むちゃくちゃがんばると反動が出るかもしれない。 「少し」踏み出す。 「大きく」踏み出さなくていい。 遠くへ行くには近くから始めなければならない。 ところで脳内には「側坐核(そくざかく)」という場所がある。 リンゴにたとえると種にあたる部分だ。 その側坐核からは「やるき物質」ででるといわれる。 アセチルコリンだ。  アセチルコリンが欠乏するとどうなるか。 恐ろしい病気、認知症(痴呆)だ。  このページを読んでいる方にも経験があると思うが ものすごくやる気に満ちていて集中しているときがあると思う。 そのときには、側坐核がフル回転しているのというわけだ。 しかしここで1つ問題が。 側坐核は最初に刺激してあげないといけない。 さもなければ働いてくれない。 そうなのだ、側坐核は実は、 なまけものだったのだ…  だからこそ、まず行動する。 小さく行動する。 そしてリズムを刻む。 すると側坐核が刺激される。 これを「作業興奮」というのだ。 次のイラストを見て欲しい。  だれでも経験がある。 掃除は最初はいやなものだ。 しかしやっているうちに、 何だか無中になっている自分を発見したりすることはないだろうか?  こうなると側坐核が活性化し、 「やる気物質:アセチルコリン」が出ている状態だ。 成功している人に共通しているのは その人なりの「習慣」というか「儀式」というか おきまりの「パターン」を持っている、ということがある。 何も考えず、儀式を1つ1つこなしていくうちに 集中状態に入る。 習慣とは、努力なしに努力する行為であると私は思っている。 早く自分自身のお決まりのパターンを見つける。 それがカギだ。 |

|

| 7 |  |

部活動は自分という存在を客体化できるすばらしい機会だ。 勉強というものは、なかなかその力を外に表現する機会が少ない。 試験に受かった、ぐらいなものだ。 しかし部活動はそれこそ日常の営みだ。 目に見えてはっきりする。 直接体験ができる。 潜在的にもやもやしていると迷う。 顕在化させることは重要だ。 例えば、どんな仕事をしたらいいか分からない、という人がいたとする。 私は具体的に紙に書いてもらう。 1.「あなたが最高だと思う仕事を買いください。一切の遠慮は無用です。 夢のような仕事を書いてください」 そしてそのカードを端っこに置く。 2.「次に、これは最悪、という仕事を書いてください」 そしてそのカードは「1」のカードと正反対の端に置く。 3.「ではその間に入る仕事を考えていきましょう。これならまだまし、 という仕事を書いてください」 そうしたプロセスで問題を顕在化させてゆく。 そして最後は決断だ。 「これならまあいいか」という仕事を選ぶ。 そうして一歩踏み出してもらう。 抽象を具象化すること 私はつねにこれを心がけている。 |

|

| 8 |  |

ヒントはいたるところにある。 ドラゴンボール スラムダンク ナルト うえきの法則 ドラえもん 欠点だらけの主人公がいかにして成長していくか? どのように困難を乗り越えてゆくか? 誰がメンターとなるのか? そしてメンターとの別れは? 主人公とメンターは出会いと別れを繰り返す。 これこそがドラマの黄金律である。 力のない主人公、冒険前の主人公には何かが欠けている。 (だからこそ旅に出る必要があるわけだが) そこにメンターが現れ、主人公に「フォース」の存在を告げる。 主人公はメンターとともに困難に立ち向かう。 そして困難を乗り越えたとき、主人公は大きく成長する。 「気づきと学び」というギフトを手にするのだ。 しかしひとたび成長した主人公はメンターと別れなければならない。 そうしないと更なる成長ができないのだ。 メンターの存在が、依存心を産む。 今度は逆に、主人公の障害となってしまうのだ。 マラソンの高橋尚子が復活した。 メンターである小出監督と別れを告げて、高橋はひとりでがんばった。 トラブルに次ぐトラブルを 高橋は一人で乗り切った。 いや、違う。 高橋の心の中には「メンターのことば」があった。 つねに「こんなとき小出監督なら…」。 人に依存せず、自らの頭で考える。 心の中のメンターと対話しながら。 |

|

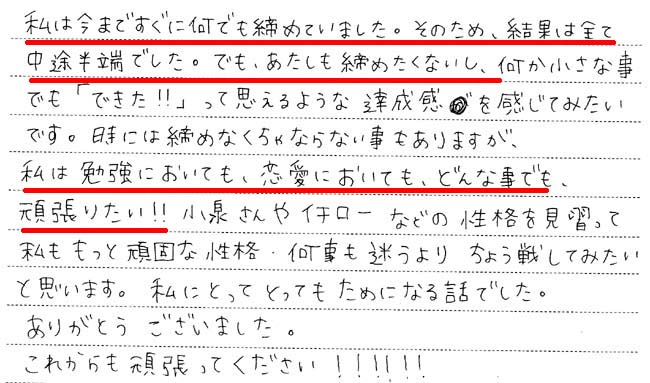

| 9 |  |

| 10 |  |

メンターとはかつての主人公である。 成長した主人公は、次の世代に手を差し伸べる。 かつて自分が経験したものを伝える、メンターとしての役割を担うのだ。 それが教育である。 |

|

| 11 |  |

| 12 |  |

そう、「夢」の問題じゃない。 「途中であきらめていただけ」なのだ。 多くの問題は抽象的なものではなく、もっと具体的なものだ。 すばらしい気づきをありがとう。 |

|

| 13 |  |

かつての「努力する姿」を思い出してくれたこの高校生に幸あれ! |

|

| 14 |  |

私は暗に「死ぬまで生きろ!」というメッセージを込めて講演している。 それを感じ取ってくれて嬉しかった。 ありがとう。 |

|

| 15 |  |

| 16 |  |

| 17 |  |

| 18 |  |

| 19 |  |

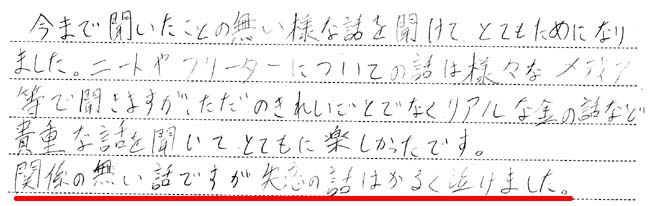

「教えることは学ぶことである」とはよく言われることだが

こうして多くの感想文を読んでいると、実は私自身が一番成長しているのではないか、と思えてくる。

多くの言葉が私を成長させているのではないか、と。

しかし一方で次のような意見もある。

|

「成長曲線を信じられない」 「あの成長曲線は間違っている」 こうした意見もある。 そのたびに私は胸が痛む。 その人は、 挑戦をし続けて、でも結果が出なくて絶望した人か 素直に信じるということに抵抗がある人か 行動よりも考えることが得意な人か それは定かではない。 しかしできればやってみて欲しい。 それこそ、だまされたと思って。 あるいはやってはいるのだが、方向性が間違っている人もいる。 これは指導者からの適切なアドバイスが有効なケースであろう。 ちなみにアドバイスの約80%は無駄である、という心理学者の報告もある。 人を依存させてしまうからだそうだ。 自分でやってみて、失敗を十分味わった人には アドバイスは有効である。 よい指導者(メンター)を見つけて欲しいものだ。 |

|

確かに。 耳の痛い話だ。 世の中は残酷な一面を持つ。 実は私たちの存在そのものが残酷だ。 命あるものの犠牲の上に成り立っている。 生きるということは何かの命が失われているというこだ。 つまり誰かが成功するということはだれかが失敗しているということになる。 しかし成功者はつねに成功し続けているであろうか。 同様に失敗している人はつねにそうなのだろうか。 私は違うと思う。 人生は一勝一敗だ。 振り子のようにゆれながら進む。 勝ち負けや善悪の基準は見方によって変わる。 肝心なことはつねに前進することだ。 行動を続けることだ。 |

私は営業の仕事を7年間やってきた。

お客さんのところに行って話しをしようとした。

しかし断られた。

あるいは無視された。

「ちくしょう!もう2度と顔を出すもんか!」

こう思ったらおしまいだ。

相手には相手の事情がある。

単に忙しかっただけかもしれない。

あるいは何かトラブルの中にあり、不機嫌だったかもしれない。

もしかしたら本当に嫌われているのかもしれない。

しかし重要なことは、人間には「良心」があるということだ。

拒否すると、

断ると心の中に

「ちょっと悪いことしたな…」

という気持ちが芽生える。

罪悪感だ。

しかし瞬時に、

「まあいいんだ。こっちはお客。あっちはただのセールスマンじゃないか」

といって拒否した自分を正当化する。

罪悪感を抱えながら生きることはつらい。

人間はいつだっていい人でいたいのだ。

だから拒否された営業マンは明るく立ち去るべきだ。

そしてまた次の機会に訪問すればいい。

相手の罪悪感を利用するのだ。

「この間断ってしまったからなあ…」

という心の隙間を攻める。

長い話になってしまったが、要するに運命は変転するということだ。

決め付けない。

負のスパイラルに落ち込まない。

行動し、側坐核を刺激し、風向きの変化を待つ。

もう一度チャレンジしてみる。

それを伝えたかった。

しかし現実問題として、確かに全員がうまくいくわけではない。

だからこそ、リーダーの存在が必要なのだ。

真の意味でのリーダーが。

リーダーは優秀でなければならない。

困った人や力が十分でない人を助ける。

つまり「社会保障」の問題だ。

優秀なリーダーが、世の中のために自分の力を発揮する。

その自覚に目覚めてほしい。

そんな気持ちも私に中にある。

私にはたった50分しかない。

その50分をフル活用し、

高校生や中学生の「心に灯をつける」活動を展開している。

しかしやがて興奮は醒める。

熱は冷える。

パッションの寿命はつねに短い。

でもひとりでもいい。

リーダーシップの自覚に目覚め、努力を続けていく若者が出てくれば。

自民党をたった一人の政治家が変えた。

変革はつねに特定の個人から生まれるものだ。

そんな願いもまた私の内にはある。