講演ビデオその2(1分)

平成18年度 8/29(火)キャラバン報告 北海道 別海町立中西別中学校&別海中央中学校 講演

H18.8/28(月) 移動日

|

講演ビデオその1(30秒) 講演ビデオその2(1分) |

8/28(月)北海道の別海町へ向う。

翌日の講演に備えての移動である。

1日に1便しかないためこうなった。

ところで別海は「べっかい」ではない。

正式には「べつかい」という。

しかし辞書変換では「べっかい」としないとうまくいかない。

難しいところだ。

7/20に釧路入りしたときには

東京30℃ → 釧路12℃

一気にマイナス20度という世界を経験をした。

真夏からいっきに初冬へ。

今回はというと…

東京30℃ → 別海23℃

ほどほどの、

秋の気配という感じだ。

午後1時過ぎに中標津空港に降り立つと

今回私をお招きいただいた、

別海町立中西別中学校の染谷先生にお出迎えいただいた。

移動も兼ねて、方々を回っていただいた。

しかし車中では話に夢中になり

実はほとんど景色を見ていないのだった…残念!

しかし裏摩周はきれいだった。

ただ空気は全然違う。

湿度もカラッとしており秋を先取りした気分だ。

聞くところによるとつい先ほど熊が出たという。

「そうですか。先日岩手県に行ったときも熊出現のニュースが流れてましたよ」

すると染谷先生は

「あちらはツキノワグマでしょう。こちらはヒグマです」

ヒ・グ・マ!?

そうか、ヒグマか!

ヒグマに出会ったら生きては帰れない。

私は国道から見える森林を

今までとは違った目で見つめていた。

それはともあれ

これから24時間後にはここを立ち去らねばならない。

せっかくここまで来たのにもったいないが

これが全国キャラバンの宿命だ。

この日は夜に北海道の先生方に講演をした。

昨年の12月に

すでに私は北海道にて「神話の法則」の講演をしている。

それで今回は新作を、と言っていたのに間に合わなかった。

だから生徒向けの「フリーター・ニートになる前に受けたい授業」50分を

解説なしでノン・ストップ模擬授業した。

そしてその後に授業の意図を解説した。

しかしこれが実にやりづらかった。

何度も緊張の糸が切れそうになる。

言い訳したくなるのである。

解説したくなるのである。

そこをグッと堪えて終了。

その後で30分ほど解説させていただいた。

夜遅く宿舎に帰った。

ここには露天風呂がある。

皆寝静まったようで、風呂には私しかいない。

ちょっと不気味だった。

もしあの暗闇からヒグマが顔を覗かせたら…

そう思うと居ても立ってもいられない。

すぐに風呂を飛び出した。

早く寝て明日に備えよう。

H18.8/29(火) 講演日

8:45から1校目、別海町立中西別中学校での授業。

10:30から2校目、別海町立中央中学校での講演。

中西別中学校は全校生徒数が約30名という信じられない規模。

でも校舎はきれいだった。

まだ新しいという。

ランチルームに全校生が集まった。

予定より早い。

この間をどうしよう。

ちょっとしたゲームをした

ちょっとしたゲームをした

生徒たちの表情を見ていたら、

もうすでにアイスブレークしている。

壁を感じない。

でももっと知り合おうということで

ボールを使ったコミュニケーションゲームを行った。

今回は久しぶりにビデオカメラセットをフル装備で持っていった。

音声をきれいに取ろうと思ったのだ。

授業記録DVDは昨年の9月以来作っていない。

1年経てば授業も変わる。

私は今、「間」について考えている。

話すこということは逆に言うと

「間」を作り出す

作業である。

「間」をいかに演出するか。

昔、私はある話し方の先生に尋ねた。

「間」がうまく取れません。

どうしても、早口でまくし立ててしまいます。

するとその先生は私にアドバイスをくれた。

頭で「間」をとろうと思ってもうまくいかない。

それよりも相手を見ることで「間」をつくりなさい。

左、右と体の向きを変えるとき

しゃべりながらやらずに、とりあえず相手を見て

それからしゃべる。

これをすると「間」をつくりやすい。

また「間」といえば徳川夢声。

ラジオで吉川英治「宮本武蔵」の全巻朗読を行った弁士だ。

「武蔵は、…………………」

といって長い長い「間」をとった。

再放送を私も聞いた。

ものすごい勇気だと思う。

話す人間にとって「沈黙」は恐怖である。

だからしゃべり続ける。

しかしこの「間」という恐怖を克服しなければならない。

そのために「間」をいかに作り出すか。

「間」は「置く」ものではなく「止める」ものである。

「置く」というような弱い気持ちではいけない。

強い意志で「止め」なければならない。

また「間」をとる時間が一定のリズムを刻むと

これはまた「間」ではなくなる。

リズムを意図的に崩す。

しかし頭ではわかるが

なかなかできない。

今回授業ビデオをじっくり見て

改めてそう感じた。

今後のキャラバンでは

リズムを意図的に崩す

ことを課題としたい。

今回久しぶりに「授業」を行った。

いつもは「講演」が多い。

(マイクなしを「授業」。マイクありを「講演」とする)

全校生徒約30名。

見え過ぎる。

体育館での講演より、ある意味難しかった。

できるなら

一人ひとりの表情に対応したい。

マイクの扱いに慣れてくると

かえって体育館はラクだ。

声量の節約ができるし、

大雑把にグループでの把握ができる。

仮に数人全く講演に参加していなくても

何事もなく時は過ぎる。

中西別中学校の生徒は大変素直だった。

目がキラキラしていた。

私の前に座っていた生徒に将来の夢を聞くと

「酪農の牧場をつくる!」

と力強く宣言してくれた。

いいぞ!青年!

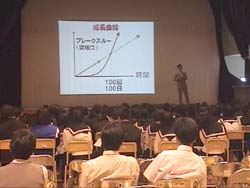

「100回100日ブレークスルー」の話をした。

全国どこでも大変熱心に聞いてくれる。

今回の授業から

スライドをもう一枚増やした。

「もし努力を途中でやめてしまったらどうなるか?」

というもので努力直線を途中で切ってしまうのである。

あともう少し頑張ればブレークスルーしたかもしれないのに。

実際、そうしたことはしばしばあるものだ。

結果が出なくて不安になったら

成長曲線を紙に書いて自分の位置を確認してほしい、と話した。

こうして50分の授業を終えた。

終了後、染谷先生が前に立つと

生徒さんが進んで前に出て

授業の感想を述べてくれた。

しっかりと教育された学校であった。

それから車で10分移動し、別海中央中学校へ。

こちらは全校生徒数約180名。

しかし30名の次に訪れると

なにやら大所帯に感じる。

体育館で行うときはいつもそうなのだが

照明の調節が重要になる。

プロジェクターは最新のものを持参しているので結構明るい。

しかし体育館の作りによっては(特に全面に窓があったりすると)

光源が負けてしまう。

薄ぼんやりすると集中力も途切れがちになるのでここだけは気をつけている。

別海中央中学校の体育館は大変大きく、

照明も赤いライトだったのでなにやら独特の雰囲気だった。

気候がいいので、締め切っても暑苦しくない。

これが何よりの救いだった。

体育館でマイクを通じてしゃべったとき

何かほっとした。

今はこのスタイルに慣れている。

講演後にすぐに中標津空港へ。

帰りの車の中でようやく景色が見えてきた。

遠野だったら

この視界の向こうには必ず山がある。

北海道の自然はどこまでも開放的だった。

今回は穏やかな天気だったが

しかし吹雪くと全く違った表情を見せるのであろう。

北海道ではあと3回講演することになっている。

次に来るときは

完璧な暖房システムの中でしゃべることになるのだろう。

戻る